習慣にしたい、小学生の自宅での勉強

受験対策、いつから始める?

「中学受験」は、お子様が小さい(幼児から中学年あたり)場合、まだ先の話だと思いがちですが、決してそうではありません。

中学受験へスムーズに入れるように、幼児や低学年のお子様をどう導くのがいいのでしょうか。

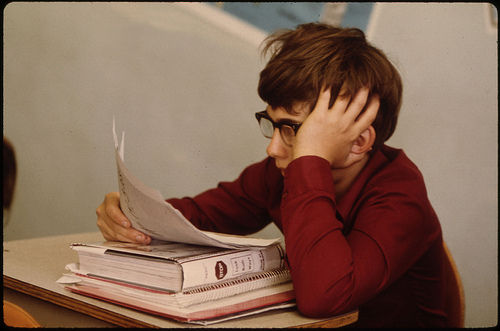

幼児・低学年のうちから机に向かう習慣付け

まずは、外で遊ぶこと、お友達と遊ぶこと、お話すること、本を読み、テレビや映画を見るなどして気を発散できることを覚えさせましょう。お子様自身が、自分で気を発散できる快感を覚えることができるようになったら、一生の財産になります。受験勉強は長いので、小さい頃から自分で気が発散できる方法を探させておきましょう。

それとともに、幼児・低学年のうちから机に向かう習慣付けをつけさせます。

やり方ですが、机の上で遊び道具(絵本やパズルなど)をするようにします。決して、足し算や掛け算を強制的にやらせるものではありません。あくまで遊びが主体です。

一番よいのは時間を決めておき、その時間がきたら絵本、パズル、将棋、囲碁、カルタやゲームなどの遊びをすることです。

また、ご兄弟がいらっしゃる場合は、最初は机でなくダイニングテーブルで一斉に座って、なにかの遊びや宿題を始めるのも一案です。

時間を決めて宿題をする

小学2~3年生あたりから、宿題が毎日出るようになります。これも時間を決めて宿題をするように指導します。帰宅後すぐ、夕食前、寝る前などは問いません。くれぐれもお子様の気持ちを大切にしてください。

気をつけたいのは、「学校からの宿題が薄っぺらで、ほんの2~3分で終わる」ということを心配するあまり、通信教育や新たなドリル問題をさせるようなことはしないことです。勉強をする習慣が定着していない小さなお子様にしてみれば、宿題以外の勉強は苦痛であり、本来の勉強が嫌になります。

すでにおわかりのことですが、お子様自身が自ら机やダイニングテーブルに向かって何かに集中するのが目的です。それが結局は勉強する習慣になり、コツコツと勉強する癖になるのです。

「わからない」ことが頻発してくる場合

小学3~4年生になりますと、宿題の内容が難しくなってきますし、親が勉強に付き合うのが苦痛になってきますので、親の態度(心構え)が大切になります。

小学3~4年生になりますと、宿題の内容が難しくなってきますし、親が勉強に付き合うのが苦痛になってきますので、親の態度(心構え)が大切になります。

お子様が「わからない(理解できていない)」場合は、初めは親が見てあげましよう。逆に問題がわかっているようでしたら、答え合わせ程度にとどめておいたほうがよいでしょう。

問題は、「わからない」ことが頻発してくる場合です。場合によっては、塾へ行かせる・家庭教師をつけるなどの対応が大切です。

国語の漢字が苦手な場合は、普段の遊びでパズルのようなゲームを、読解力は教科書や書物でなく、活字が多そうな漫画(いわゆる学習漫画)の本や子ども向けの新聞を読ませましょう。 算数は、教科書・ドリルや百ます計算でなく、遊びながら計算力をつけられるゲームや図面遊びなどで進めていきます。この様な配慮で、苦手意識を軽減してあげます。

それと同時に親自身も、お子様が「わからない」箇所に関して勉強を進めてください。普段の日常生活の場で遊びながら、親がお子様自身に対して問題箇所を潰していく。親自身もお子様が小さいうちから、中学受験勉強の分析・解き方も勉強しましょう。

(出典:http://education.mag2.com/)

小学生の学力は「教科書」中心学習でグングン伸びる!

スポンサーリンク

関連記事

-

-

ストレスがたまったときにすぐできる!超簡単な解消法9つ

子育ては、思い通りにならないことばかり。どんなに子どもが大好きでも、ストレスが溜 …

-

-

子どもを叱るときにしてはいけない6つのこと

「ちょっと、お父さんが厳しく叱ってくださいよ!」妻からの突然の指令。さて、どう叱 …

-

-

アウトドアでオススメ!子どもと作る簡単メニュー

GW楽しまれていますか? お天気にも恵まれ、レジャー三昧という方も多いかと思いま …

-

-

子どもを怒鳴りすぎて自己嫌悪になってしまうあなたへ

私ってダメママ…と自己嫌悪に陥る必要が、実はまったくない!? わが子はかわいい。 …

-

-

赤ちゃん、子どもの虫刺され

子供の虫刺されで病院に受診する? お子さんの具合が悪いとき、受診するべきかどうか …

-

-

つらい夜泣き。どうして赤ちゃんは夜泣きをするの?

夜泣きとは、原因が思い当たらないのに赤ちゃんが長い時間泣く状態を言います。 子ど …

-

-

小学生の睡眠時間は何時間必要?

小学生の年齢相応の睡眠時間とは 宿題に塾、そのほかの習い事に団欒の時間、テレビも …

-

-

子育ての費用はいくらかかる?

子育ての費用、子ども1人にかかるお金3000万円? 子育ての費用はいくらなのでし …

-

-

新生児の夜泣き対策

昨日の記事に引き続き、夜泣きについてです。 今日は「新生児の夜泣き対策」について …

-

-

共働きで子育て!成功の秘訣

家事分担など、共働きを成功させる秘訣を公開 全快の記事では、友田たら器で子育てを …

- PREV

- 子どもの小学校入学 ママは不安でいっぱい!?

- NEXT

- 朝の苦手な子供のオススメ☆チェックリスト